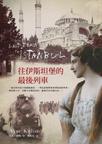

往伊斯坦堡的最後列車

2010年08月27日

天下文化

Ayse Kulin

407

无

導讀 愛在戰爭蔓延時 彭世綱 艾雪.庫林的小說《往伊斯坦堡的最後列車》,講述的雖非真人真事,但仍有部分史實背景。作者根據二戰期間,一些拯救過猶太人的土耳其外交官所留下的回憶、記載,以及一位參加過法國地下反抗軍的土耳其青年的經歷,成功連結出一段動人心弦的小說情節。 鄂圖曼土耳其帝國時期高官的兩位女兒,各自在土耳其和歐洲的生活中,受到異族通婚、戰爭陰影、納粹暴行,以及穿插其間的種種愛情、親情、友情的影響,大愛小愛之間彼此衝擊。當時歐洲各國對於土耳其參戰的種種權謀考量,土耳其總統伊諾努希望不表態而周旋在兩大陣營間取得最大利益的思維,使得土耳其外交官為了達成使命,不斷奔走努力。這些大是大非的情節在庫林的小說中若隱若現,和小說中各個人物之間的關愛、情誼、互動等情節相互串接在戰爭的陰影下,讓人看得喘不過氣,而不由得為小說中虛構的人物擔心不已;難怪小說的土耳其原文是「Nefes nefese(驚喘、驚恐)」。 土耳其共和國的前身是「鄂圖曼土耳其帝國」,在第一次世界大戰時站在德國那一邊,結果土耳其在戰後慘遭英國、法國、俄國和鄰近的希臘、義大利等國入侵,最後有三十多個位居中東、西亞和東歐的國家建立在帝國當時龐大的領土上。這也就是說,站錯邊而成了戰敗國一事,曾經讓土耳其從掌控歐、亞、非三洲廣大領土的大國,大跌一跤而成為歐亞之間影響力變小的小國。 說到土耳其,可別忘了突厥民族曾經是我們的近鄰。他們從新疆往西遷到中亞、西亞以後,接觸到歐洲和亞洲各個民族,彼此戰爭或相互統治的結果,造就了土耳其多元融合的綜合文化,也使得土耳其語言和文化中充滿了各鄰近民族的元素和影響。現今土耳其文中的水是su、茶是cay,甚至在台灣的夜市紅過一陣子的土耳其冰淇淋dondurma一字當中的don,就是來自中文的「凍」。我們和土耳其分別位居亞洲極東和極西,交流尚且如此密切;同為穆斯林的土耳其、波斯、阿拉伯民族間的交流,以及土耳其與高加索、東歐、東南歐之間歷史和文化的密切交流與影響,就不難想像了。藉著此一背景,來研讀土耳其,尤其是鄂圖曼帝國時期的土耳其政府與人民,對於他們不但不歧視異族、異教徒,反而和各民族平和相處的歷史,就不會覺得奇怪了。 帝國時期,境內的猶太人(Yahudi)、希臘人(Rum)和亞美尼亞人(Ermeni)族群不但擁有獨立的文化、語言,甚至可以出版自己的報紙,而帝國各階層官員或商場中更不乏成功的少數民族人士。 艾雪.庫林在小說中提到,十五世紀西班牙國王斐迪南和王后發詔把猶太人驅逐出西班牙,當時鄂圖曼土耳其蘇丹(「蘇丹」為伊斯蘭教頭銜,為鄂圖曼土耳其帝國統治者)曾向這二十五萬西班牙猶太人伸出歡迎之手。二十世紀初,歐洲的猶太人在工業革命後,在工廠基層勞工的壓榨生活與新興蘇俄共產黨的雙重威脅下,曾經大量遷往耶路撒冷。當時統治巴勒斯坦的鄂圖曼土耳其蘇丹的皇帝,不但允許返回的猶太人延長居留簽證,也准許持外國護照入境的猶太人在巴勒斯坦置產,甚至在巴勒斯坦問題發生初期,英國、土耳其、阿拉伯、猶太四方出席的和會中,積極提議在紅海西岸的蘇丹(今日的蘇丹共和國)另覓土地,安置從歐洲不斷返回的猶太人。但是土耳其在一次大戰後成了戰敗國,既喪失了廣大領土的統治權,也失去了對巴勒斯坦猶太問題的發言權。 一個多元廣大民族的興盛、衰微史,以及這些歷史情仇中,市井小民的種種生活點滴,經常是小說家熱衷於經營的領域。在艾雪.庫林的《往伊斯坦堡的最後列車》中,交織著猶太和土耳其在宗教上截然不同的生活與文化,可是在歷史的偶然和必然中,這些背負著家族、宗族傳統的壓力卻不經易的交錯在一起。讓人不得不在本應輕鬆一些的文學裡,攪和些歷史上無法輕易擺脫的堅持與無奈。 對於遠在太平洋西岸台灣島上的我們來說,閱讀本書時,在涉及世界近代史、現代史的角度上,最好稍微敞開心胸,畢竟列強眼中的世界不會有太多他們之外的論述或價值。當我們訝異於自己對土耳其竟是如此陌生的時候,土耳其人對我們的了解也不會太多。在親情和傳統習俗的角度上,讀者不妨把以伊斯坦堡和安卡拉為標題的篇章和生活的情節,類化到北京、上海或台北的大、小人物中,這些傳統和現代生活的矛盾與衝擊倒頗類似的。庫林不愧是個敏感、細膩的土耳其現代女性;小說結束之際,當列車緩緩駛入伊斯坦堡歐洲岸火車站時,作者對於小說女主角心境的描述,也就是當年意志堅定的鬧家庭革命、就算父親為了對祖先有交代而自殺,都無法改變的她,在經歷了種種驚險後,終於回到故鄉時,心裡惦記的還是那個和她翻臉不說話、不正眼看她的爸爸,在多年以後不知是否會原諒她、接納她和她的愛人和小孩,並到車站接他們。最後,「……就在這個時候,她注意到,在人群最後面,有個白髮紳士獨自站著。他背靠一根鑄鐵柱子,手裡扶著枴杖,一動也不動。」(p.403)讀到這裡不禁讓人覺得:土耳其人畢竟來自東方,再怎麼西化、歐化,也拋不掉那種東方大家族中要有長輩的祝福,才是圓滿結局的傳統思維。

◎推薦者:知名版權經紀人/譚光磊 ◎土耳其暢銷作家艾雪.庫林生涯代表作 ◎土耳其國內銷售量突破40萬冊 ◎榮獲猶太共同體歐洲分會最佳小說獎 ◎售出英、法、西、義、等多國版權,將改編成音樂劇 ◎國立政治大學土耳其語文學系副教授/彭世綱(專文導讀) 一段大時代底下的動亂歷史,一列為命運帶來希望的祕密列車; 唯有搭上它,苦難才有辦法終結,靈魂才有可能自由…… 出生於鄂圖曼貴族家庭的席娃,與年輕猶太男子拉斐爾,不顧家人反對,結婚後遠走巴黎,沒想到卻碰上更大的災禍。時值納粹席捲全歐,開始大規模迫害猶太人之際,小倆口冀望的幸福生活在一夕之間全變了調……。同時,土耳其為了避免陷入戰爭泥沼,在外交談判桌上屢遭英、德、俄三方夾擊。雖然自身難保,土耳其外交部基於人道立場,還是對本國僑民以及其他猶太裔受難者伸出援手,為他們安排了一列開往伊斯坦堡的祕密列車。面對這趟生死未卜的逃難之旅,席娃、拉斐爾以及其他猶太人在惶恐中流露期待。他們只知道今天若不搭上這班列車,明天就無法掙脫命運的無情安排…… 土耳其暢銷作家艾雪.庫林以一段罕為人知的真實歷史為本,勾勒出一段愛情、親情、友情交織,過程驚心動魄的逃亡故事。看一對不被祝福的戀人如何逃離家園,只為了實踐對愛的承諾;盡忠職守的外交官如何努力奔波,只為了維護國家利益和尊嚴;來自不同生活背景的受難者,在危急時刻彼此扶持,只為了將戰爭本質、勇氣、希望,以及人性光輝做最完美的詮釋。

艾雪.庫林(Ay?e Kulin) 畢業於伊斯坦堡的阿那烏特科伊(Arnavutk y)美國女子學院文學系。這位體內流有鄂圖曼貴族血液的作家多才多藝,不但寫小說,也寫劇本和散文,並長期參與影視工作,擔任製片、攝影和編劇等角色。庫林的小說作品是排行榜冠軍常客,更屢獲重要獎項,多次改編成電視劇。二○○九年,她的作品在土耳其總銷售量已達500萬冊,正式成為當代土耳其最暢銷、最受歡迎的國民作家。 代表作品有短篇小說集《面向太陽》(G?ne?e D?n Y?z?n)、傳記作品《名字:艾林》(Adi:Aylin),及《現時代》(Geni? Zamanlar)、《橋》(K?pr)、《午夜迴聲》(Gece Sesleri)等。

恐怖車廂 納吉戴特?肯德在領事館前下了計程車,很驚訝地看到一群人在大門處你推我擠。這可奇怪,現在是非上班時間,應該不會有人在這裡才對。他又看見考沃什在比手畫腳,似乎正設法向人群解釋些什麼。他一看到領事就跑上前對他說:「德國人抓走很多人,把他們送上一列火車……。」 這時,有大約十五到二十人包圍住肯德,拉住他的手腳。 「住手!發生了什麼事?」困惑的領事問他們。他們試圖要解釋,但因為人群中有女人哭哭啼啼,肯德無法聽清楚。 「讓開!」考沃什大吼說:「你們這樣只會浪費領事的時間。」 吵雜聲馬上安靜了下來。 「納粹把他們帶走了。我們告訴警察,說他們是土耳其人,但他們不理會。」一個老人家向領事解釋,兩眼噙淚。 「帶到哪去?」 「聖查理火車站。」 「拜託讓我過去。我得先回辦公室拿些必要證明文件。」肯德說完便跑進領事館。沒多久他重新出現,手上拿著個檔案夾。「這裡有沒有人開車?」他問。 「我有。」一個年輕男子回答說。 「馬上開過來!」 「車子就停在旁邊不遠,請跟我一起過去。」 年輕男子跑在前頭,打開他的雪鐵龍轎車車門,讓領事坐進去。人群圍著車子,有些人拍打擋風玻璃,有些人想拉開車門。考沃什費勁穿過人群,來到車子旁邊。 「我跟你一起去。」 「那快上車!」 考沃什好不容易才擠進後座。 「沒時間耽擱了,」領事說:「直接開到聖查理火車站去。」 小轎車像箭一樣從人群中間射出,絕塵而去。

【推薦】 知名版權經紀人 譚光磊 【專文導讀】 國立政治大學土耳其語文學系副教授 彭世綱 本書故事流暢、易讀,且不落入猶太人大屠殺之歷史俗套。它再次證明人性的光輝以及追求自由的普世價值:即使在最危險的時刻,總會有人願意伸出友誼的雙手。 ——立陶宛讀者Viola in Vilnius 感謝勇敢、無私的土耳其外交官為拯救猶太人所做出的努力。這是一段不可思議的旅程,一本緊張刺激的小說。故事絕對值得搬上大螢幕,你非讀不可。——法國讀者Jean-Pierre A

无